Clamor da

Constituição salva, o das ruas passa, diz jurista sobre caso Fachin-Palocci.

O jurista

Lenio Streck avalia, em artigo publicado no Conjur, nesta terça (9), que a

decisão de Edson Fachin em atender o clamor das ruas e retirar da 2ª Turma do

Supremo o julgamento de recurso de Antonio Palocci foi um erro.

Para Streck,

"Só o clamor da Constituição salva. O das ruas é passageiro. Clamor das

ruas não tem cláusula pétrea. É volátil. Os mesmos que hoje amaldiçoam

ministros que concedem habeas corpus são os mesmos que ontem os incensavam,

porque era contra seus inimigos. E, sabemos, incenso queima logo. Ficam as cinzas."

"O caso

Palocci instalou uma guerra midiática e jurídica. Na mídia e nas redes sociais,

a questão jurídica passou a ser uma questão política. Não vou entrar nessa

disputa. Fico com a parte jurídica. Como tenho feito. Assim, identificando o

direito aplicável, tem-se uma questão incontroversa: quem julga HC é turma.

Sim, turma do STF é juiz natural para julgar HC", apontou.

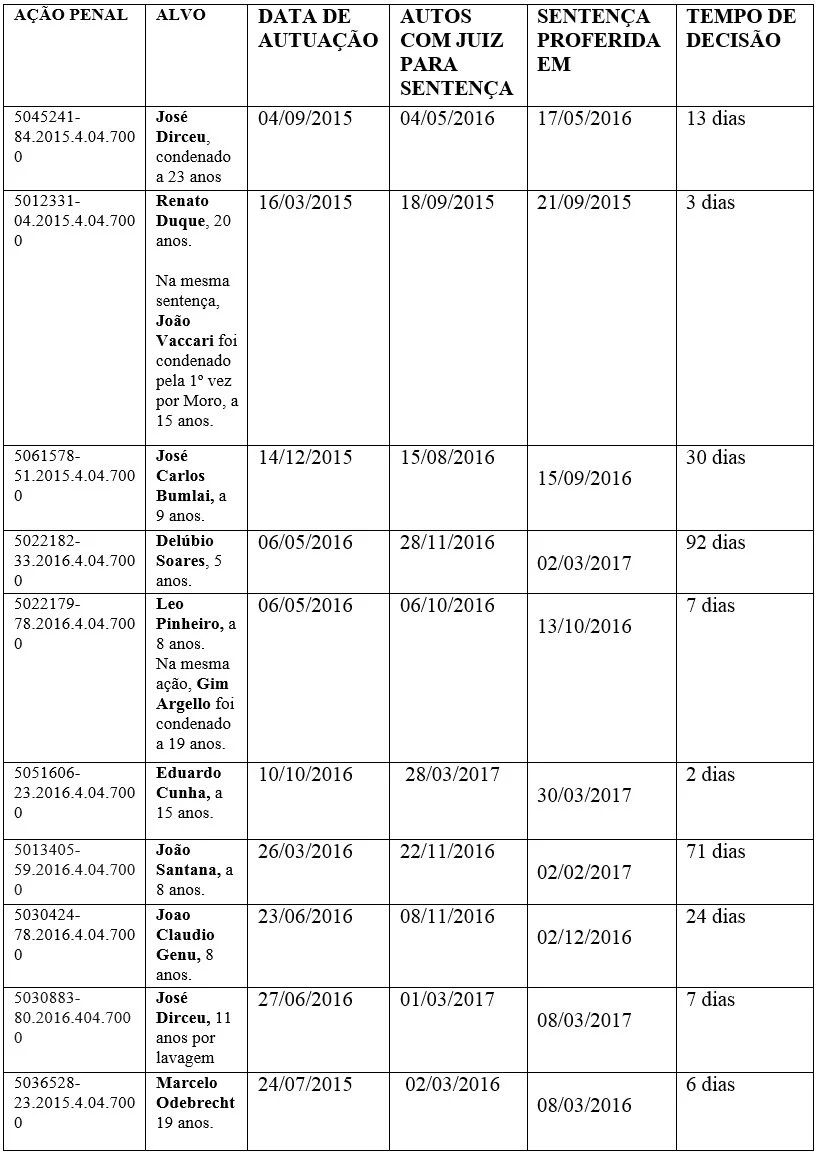

A decisão de

Fachin, relator da Lava Jato no STF, ocorreu após a maioria da 2ª Turma

conceder Habeas Corpus a José Dirceu, José Carlos Bumlai e João Carlos Genu,

todos presos por Sergio Moro.

"Parece

claro que, se não houver um padrão a ser seguido, isto é, um critério

juridicamente consistente e predefinido, não pode o relator simplesmente

escolher os casos que afetará ao plenário. Não é possível entender que a

afetação depende de um ato discricionário", disse Streck.

Clamor das

ruas ou da Constituição? Os casos Dirceu, Palocci e Bruno.

O mais

importante jusfilósofo do século XX, Ronald Dworkin, perguntava, em casos de

extrapolação nas decisões judiciais (ativismo), acerca de quanto estamos

dispostos a pagar para que todos tenham direitos (e eu acrescento: inclusive

nossos adversários ou inimigos). A minha pergunta, aqui, é a mesma que fiz no

caso do juiz que resolveu, por sua conta e risco, que um pai de gêmeos podia

usufruir, por conta da Viúva, 180 dias de licença paternidade. Eu indagava:

quanto estamos dispostos a pagar? E agora pergunto, no caso Palocci: quanto

queremos investir? Todos os nossos recursos democráticos? Vamos bancar que tipo

de jogo? O jogo da Constituição ou o jogo do clamor das ruas? Ou da mídia?

Advirto a

todos que, na famosíssima metáfora de Ulysses, este só se salvou das sereias

porque ordenou que os marujos o amarrassem ao mastro e não obedecessem a

nenhuma outra ordem em contrário. Sobreviveu. Será que sobreviveremos se

continuarmos a tomar decisões ad hoc? Como bem disse o ministro Eros Grau (QO

no HC 85.298-0-SP), por ocasião da tentativa do ministro Ayres Britto de levar

um HC da turma ao Plenário, em situação parecida com esta do caso Palocci,

comentando o argumento do “clamor público”: Para mim, o que importa é o clamor

da Constituição. Isso em primeiro lugar”.

Só o clamor

da Constituição salva. O das ruas é passageiro. Clamor das ruas não tem

cláusula pétrea. É volátil. Os mesmos que hoje amaldiçoam ministros que

concedem habeas corpus são os mesmos que ontem os incensavam, porque era contra

seus inimigos. E, sabemos, incenso queima logo. Ficam as cinzas.

O caso

Palocci instalou uma guerra midiática e jurídica. Na mídia e nas redes sociais,

a questão jurídica passou a ser uma questão política. Não vou entrar nessa

disputa. Fico com a parte jurídica. Como tenho feito. Assim, identificando o

direito aplicável, tem-se uma questão incontroversa: quem julga HC é turma.

Sim, turma do STF é juiz natural para julgar HC.

Portanto,

para afastar a turma, teria de haver um fato novo, uma circunstância que

fizesse o Plenário julgar qual tese — polêmica — prevaleceria, se a esgrimida

pela 2ª ou da 1ª Turma (na sequência, explico isso). Por exemplo, a posição

atual do STF (6x5 – HC 126.292 e ADCs 43 e 44) que poderia trazer um HC para o

plenário seria a questão da prisão para condenado em segundo grau. Tratando-se

de hipótese de HC em que ainda não há condenação em segundo grau, o próprio STF

concede HC diária e normalmente. Aliás, assim foi o HC de José Dirceu. Não há

condenação em segundo grau. Por isso, cada decisão depende do caso concreto.

Por vezes, é a concretude do caso que define a concessão ou não. Só que o

Plenário não serve para dirimir dúvidas de casos concretos.

O que quero

mostrar é que a possibilidade de um habeas corpus ir ao Plenário não depende de

ato discricionário do relator. Fosse assim e o relator escolheria o juízo. Só

que isso transformaria o Relator em super-relator. Para resumir: o artigo 21 do

RISTF, que trata dos poderes do Relator (XI – remeter habeas corpus ou recurso

de habeas corpus ao julgamento do Plenário), não estabelece qualquer referência

ao conteúdo do HC. Mas no artigo 22 existe a delimitação conteudística das

hipóteses: relevante questão jurídica ou divergência de entendimento entre as

turmas, ou entre estas e o plenário, ja existente ou a ser prevenida. Se é

assim, a questão do “caso Palocci” é a seguinte: a divergência (real ou

projetada) se dá com relação a qual questão juridicamente relevante? José

Dirceu foi solto por questão de fato ou de direito? Quer dizer, foi solto

porque se enunciou, abstratamente, “que ninguém pode ficar preso nas

circunstâncias x e y” ou porque “no caso concreto não estão presentes os

requisitos legais etc”? A resposta é que determinará o acerto ou o erro da

afetação ao Plenário do caso Palocci.

Parece claro

que, se não houver um padrão a ser seguido, isto é, um critério juridicamente

consistente e predefinido, não pode o relator simplesmente escolher os casos

que afetará ao plenário. Não é possível entender que a afetação depende de um

ato discricionário.

Assim, a

resposta adequada a Constituição vai na seguinte direção: a afetação ao

Plenário pode ocorrer quando existir tese controvertida em discussão, até então

não dirimida, ou se ocorrer que uma turma esteja julgando contra jurisprudência

pacificada pelo Plenário (e veja-se, ainda, a importância do distinguishing

agora adotado pelo novo CPC). Se não se diz a tese, não há motivo para a

afetação ao Plenário. Mas não é só disso que quero tratar. Vejam a seguir.

Numa

palavra: A Constituição como salvaguarda da política.

Quando no início deste artigo pergunto acerca do quanto queremos investir no

direito no entremeio de uma crise política, faço-o para insistir em uma coisa

na qual venho batendo há anos. Isto porque sigo uma linha de ortodoxia

constitucional e legal. Uma lei só pode deixar de ser aplicada em seis

hipóteses (ver aqui). Fora delas, o juiz-tribunal tem o dever de aplica-la. Não

me importo de ser acusado de positivista. Quem diz isso não sabe o que é

positivismo (para se ter uma ideia, no Dicionário que acabo de publicar, elenco

dez tipos de positivismo, só para ver como isso é complexo).

De todo

modo, os positivistas podem ajudar muito mais na preservação da democracia do

que os sedizentes “pós-positivistas” brasileiros (na verdade, voluntaristas que

“descobriram” que o juiz boca da lei morreu). Também não me ofendo quando me

chamam de originalista. Discussão de lana-caprina. O que me importa mesmo é

reafirmar que Direito não é moral. Que Direito não é política. Direito se

abebera, é claro, destes elementos. Mas depois que está posto, pode sofrer

interpretações a partir da aplicação a casos. O que o direito não pode é ser

corrigido por argumentos políticos ou morais (“clamor das ruas” é argumento

moral). Garantias e direitos constitucionais devem ser aplicados inclusive para

os inimigos, se quisermos fazer uma afirmação retórica. Mas verdadeira. Alguém

pode até dizer que, face ao estado de coisas em que estamos, já não se pode

cumprir a Constituição e que essa só atrapalha. Bom, neste caso, vamos apostar

na barbárie. Eu não quero apostar no caos.

Repetindo-me:

Não posso nunca dizer, de antemão, que o réu é culpado. Em nenhum caso. Ou que

o acusado deve ficar preso. Ou, de forma antecipada, que devemos negar um HC.

Não tenho respostas antes das perguntas. O positivismo do século XIX é que

queria ter todas as respostas antecipadas. E fracassou. De novo: Direito não

pode ser aquilo que o intérprete diz que é. Aliás — e aqui vai o criptograma da

dogmática processual — se digo isso, posso dispensar o processo. E assim

estabeleço um paradoxo: se estou certo, ao mesmo tempo estou errado. Ou seja,

se venço, perco. Por que? Simples. Porque se primeiro decido e depois

fundamento, é porque o processo não importa. E se o processo não importa, estou

confessando que a decisão depende só de minha opinião. E isso já não é direito.

Em síntese,

nenhum réu pode depender do sorteio de relatores. E tampouco da disputa entre

julgamento de uma turma e o Plenário. Aliás, cabe a pergunta: levar para o

Plenário cabe também quando o HC é negado? Mais: com o saber antes se é caso de

afetação? Por exemplo: o caso Bruno deveria ter sido julgado pelo Plenário? Não

esqueçamos que Bruno está condenado em primeiro grau e não há condenação de

segundo grau. Pois é. Querem algo mais polêmico do que dizer que a decisão do

júri equivale a julgamento de segundo grau?[1] Isso não contraria o que o

próprio STF decidira no HC 126.292? E quem negou o HC foi uma turma. E não o

Plenário.

Para

refletir, pois. E dizer em que queremos apostar: se no clamor das ruas ou no

clamor da Constituição.

Do GGN